迷ったら結論はこれ。御札は神社へ返納、棚本体は自治体へ。御霊抜きやお焚き上げ、費用と手順を要点だけ。今日から安心の神棚 処分ガイドです。

神棚の基本と優先順位:御札・神具・棚本体、御霊抜き(魂抜き)は原則任意(地域差あり)

神棚 処分は「御札→神具→棚本体」の順が基本です。まず信仰の中心である御札の対応を決めましょう。

御霊抜き(魂抜き・神上げ・遷霊祭)は神職による正式な区切りの儀で、地域や社の方針で扱いが異なります。必須とする決まりは一般にはなく、希望や不安があれば神社で清祓いを受けて区切りを付けましょう。

補足(用語)

- 御札(神札):神社から授与される札。ご神徳を受ける拠り所で、毎年新しい札に替えるのが一般的です。

- 御霊抜き=魂抜き:祀りを終える際に霊威をお鎮めする神事。仏教の「魂抜き(お性抜き)」と混同されますが、神道では「御霊抜き・神上げ・遷霊祭」と表現されます。

- お焚き上げ:神社等で行う焼納(しょうのう)のこと。可燃物のみが対象です。

御札が最優先で神社へ返納し、焼納(お焚き上げ)と清祓いを受けるのが基本です。

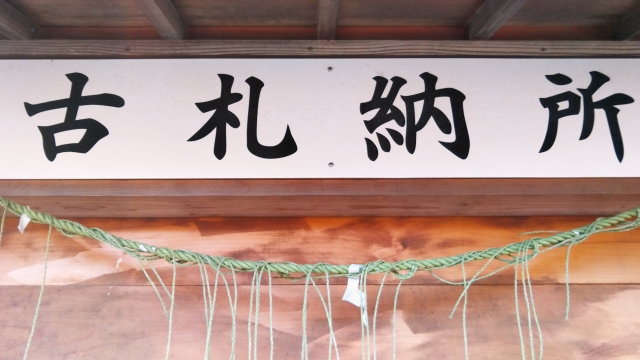

御札は神社の古札納所へ返納し、焼納祭(お焚き上げ)で清めて納めてもらいます。初穂料(神社への謝礼・ご奉納)は各社の案内に従いましょう。

遠方なら郵送での受付を行う神社や専門事業者の「宅配お焚き上げ」も選択肢です(受け入れ条件・初穂料・不可物の確認が必須)。

受けた神社へ返すのが望ましいものの、事情があれば近隣の神社で「他社の御札可」として受け付けてくれる場合もあります。事前に可否と手順を確認してください。

神具は清めてから素材別に分別し、可燃・不燃で適切に処理します。

榊立・水玉・灯立などの神饌器(しんせんき)は粗塩で軽く清めます。紙や木は可燃、陶器やガラスは不燃に分けます。

金具や電装は外して分別。割れ物は新聞紙で保護すると安心です。

お焚き上げは火を扱うため、陶器・金属など不燃物は持ち込み不可が一般的です(神社ごとに方針が異なるため事前確認)。

棚本体は信仰対象ではないため家具扱いで処分可能ですが、拝礼と清めをしてから行います。

棚板や雲板は家具と同様に自治体の粗大ごみへ。事前に感謝の拝礼と清めを行いましょう。

壁面の穴や埃も簡単に整えると、心の区切りがつきます。

御霊抜きが難しい場合は、感謝の拝礼と簡易清祓いで代替しつつ後日正式対応を検討します。

遠方や日程で難しければ、二拝二拍手一拝と塩での清めで心を整えます(あくまで家庭での所作で、正式な神事の代替ではありません)。

落ち着いたら神社に相談し、必要に応じて御霊抜き(清祓い)を依頼しましょう。

交換・買い替えの目安(いつ手放す・新調する?)

- 汚れや傷みが目立ってきた時(購入から5〜10年を一つの目安)

- 引越し・建替え・リフォームなど住環境が変わる時

- 心機一転したい時や節目の年

- 式年遷宮(例:伊勢神宮は20年ごと)に合わせて整える考え方もあります(義務ではありません)

無理に処分せず、壁掛けやお札立てなどコンパクトな形へ切り替えるのも良い選択です。なお御札自体は毎年の更新が一般的です。

ケース別おすすめの神棚処分方法:神社・お焚き上げ・郵送供養・自治体・不用品回収

状況に合わせて最適ルートを選ぶと、神棚 処分は安全で確実です。

費用と手間、証明の有無を比較して決めましょう。

持ち運べる御札・小型神具は神社の古札納所やどんど焼き、お焚き上げが適します。

- 対象: 御札、御守、破魔矢、注連縄、小型神具

- 方法: 古札納所へ返納、年初のどんど焼き、焼納祭(お焚き上げ)

- 注意: 可否と料金は神社ごとに異なります。どんど焼きは毎年1月中旬の限定行事で、大型神棚や陶器・金属の神具は不可の場合が一般的です。

持込不可や遠方の場合は郵送供養・宅配お焚き上げキットが手軽で確実です。

- 申込書同梱と追跡配達を基本に

- 供養日と方法、供養(焼納)証明の有無を事前確認

- 大型不可や危険物・不燃物不可などの制限に注意

棚本体や大型神具は自治体の粗大ごみ回収または許可業者の不用品回収が現実的です。

- 自治体: 寸法基準と手数料券、収集日を予約

- 許可業者: 一般廃棄物収集運搬の許可の有無(市区町村許可)を確認。産廃許可のみでは家庭ごみは回収できません。

- 解体して安全に搬出

買い替え時は販売店の引き取りが便利です(供養の有無は要確認)

- 相場: 5,000〜30,000円程度(サイズ・設置状況で変動)

- 例: 大手仏壇仏具店では「買い替え同時は約5,500円〜、引取りのみは約11,000円〜」の水準例あり

- 依頼前に用意: 寸法、設置写真、神具の有無、搬出経路の情報

- 供養対応の可否と、実施方法・証明書(清祓い・焼納)の発行有無を必ず確認

一括処分をうたう業者は供養の有無と証明書発行を必ず確認し、分けて依頼する方が安全です。

- 「供養実施」「神職手配」「証明書発行」を確認

- 見積内訳と追加料金条件を事前に明記

- 御札は神社、棚は自治体と分けるのが堅実

- 回収業者はお焚き上げ非対応が一般的です。購入時に「奉鎮祭」や清祓いをしている場合は、処分前に神社で御霊抜き(清祓い)を依頼しましょう。

正しい手順とマナー:拝礼→清め→包む→解体→持ち込みの順で進める

流れを決めれば迷いません。神棚 処分は段取りが命です。

淡々と、丁寧に進めましょう。

まず神棚の前で二拝二拍手一拝を行い、日々の加護への感謝を伝えます。

小声でも大丈夫です。気持ちを整え、区切りをつけます。

家族がいれば、皆で一礼すると納得感が増します。

伝統作法では、御札を扱う際に息がかからないよう白い和紙を口元に添える「口覆い」を用いることもあります(神職の作法に準じた一例。無理のない範囲で)。

御札・神具は粗塩で清め、半紙や白布で軽く包み、汚損を避けて保管します。

- 塩は右→左→中央の順に軽く振る(家庭での民間作法の一例)

- 半紙(薄い和紙)や白い布で包む

- 水濡れや直射日光を避ける

お供え物(米・塩・酒・菓子・榊など)の扱い

- 食べられるものは傷む前に下げ、感謝していただくのが基本です。

- 榊は塩で清め、白紙に包んで可燃ごみへ。花瓶の水は流しに。

- 不燃の神具はお焚き上げに持ち込まず、自治体ルールに沿って分別処理します。

棚本体はほこりを払い、可能なら解体して危険のないよう紐で固定し搬出します。

- 金具を外し、板を分解

- 角を緩衝材で保護

- 軍手着用、ガラスは別梱包

持ち込み時は紙袋・段ボールにまとめ、年末年始やどんど焼きの時期は混むため事前予約が安心です。

- 神社は年末年始が繁忙

- 自治体回収も早めに予約

- 郵送は追跡と割れ物注意

費用相場と申し込み実務:初穂料の目安・連絡テンプレ・梱包チェック

費用は幅があります。神棚 処分は見積と予約をセットで。

以下を目安に準備しましょう。

御札や小型神具のお焚き上げは初穂料3,000〜10,000円が目安で、神社ごとに定めがあります。

- どんど焼きや納札所は数百〜3,000円程度の目安という社もあります(内容と地域で差)。

- 単体か箱単位かで変動

- 返礼品や証明の有無も差

- のし袋は「初穂料」名義

補足(用語)

- 初穂料:神社で祈祷や祭典を受ける際や、御札・御守の授与に対してお納めする謝礼のこと。

- 焼納(お焚き上げ)証明:焼納祭の執行を記録した受領票・証明書。

初穂料・御焚上料の包み方(封筒マナー)

- 白無地封筒で水引は不要

- 表書きは「初穂料」「玉串料」「御焚上料」など社の案内に合わせる

- 汚れのない紙幣を用意し、氏名を楷書で

神棚本体の供養・回収は5,000〜30,000円程度で、サイズ・材質・出張距離で変動します。

- 自治体粗大ごみ: 数百〜数千円程度(自治体により幅があります)

- 回収業者: 最低料金+出張費(階段搬出や解体で加算あり)

- 販売店の引き取り: 買い替え同時は廉価、引取りのみはやや高めが一般的

- 供養立会いは追加費あり

事前連絡は「処分品目・数量・持込/郵送/出張・希望日・初穂料」を簡潔に伝えると通ります。

連絡テンプレ

- 神棚 処分の相談です。

- 御札1体、神具3点、棚本体1点。

- 持込希望、◯月◯日午前。

- 初穂料の目安と手順をご教示ください。

販売店や回収業者へは、寸法・設置写真・搬出経路・神具の有無も併せて伝えると話が早いです。

梱包は白紙・半紙・新聞紙で保護し、ガラス・陶器は割れ防止、刃物類は厚紙で覆って安全確保します。

- 半紙で包み紙、新聞で緩衝

- ガラスは個別に巻く

- 刃先は厚紙+テープで固定

受け入れ先の探し方と確認ポイント:近場の神社・郵送供養・自治体を使い分ける

近場から順に当たりましょう。神棚 処分は情報収集が早道です。

公式サイトと電話確認が確実です。

近隣神社は神社庁や各社の公式サイトで古札納所の有無・対象・受付時間を確認します。

- 「古札納所」「お焚き上げ」「焼納祭」で検索

- 他社札可否、受付時間、駐車場

- 年末年始の臨時対応も確認

- 各都道府県の神社庁サイトから近隣神社を探すのが便利

お焚き上げは実施可否・期間・料金・郵送対応の可否と「御霊抜き」の扱いを事前に確認します。

- 祭典日と立会可否

- 御霊抜き(清祓い・遷霊祭)の実施方法

- 証明書(清祓い・焼納)の発行有無

郵送供養は申込書・追跡可能な配送・返礼(供養証明)の有無を条件に選定します。

- 受付対象の明記(御札のみ可、神具不可 等)

- 配送先と着日指定

- 記録の残る運送手段(追跡番号)

自治体は粗大ごみ基準・寸法・手数料券・収集日を確認し、木材・金属などの分別ルールに従います。

- 申込サイトor電話予約

- 長辺何cm以上が粗大か

- 解体時は金属を分別

注意点とトラブル回避:受け入れ可否・分別・火気規制・悪質業者・引越し対応

焦らず確認が鉄則です。神棚 処分は慣例と法規の両立が大切です。

迷ったら一度立ち止まりましょう。

神社ごとに受け入れ範囲(他社の御札不可・神棚本体不可)が異なるため必ず事前確認します。

- 地域神社の慣習差に注意

- 本体不可が一般的

- 祭具は要相談

材質別分別(木・紙・陶器・金属・ガラス)と付属の電装・金具の取り外しでトラブルを防ぎます。

- ねじ・釘を外す

- 電池や電装は別回収

- 破片の怪我に注意

火気規制や集合住宅は屋内焼却不可のため、屋外行事や郵送供養・出張供養を選びます。

- 自主焚きは原則不可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で野外焼却は原則禁止。例外あり)

- 近隣への煙害配慮

- 消防法規・地域条例を遵守

悪質業者は相見積り・古物/産廃/一般廃棄物の許可掲示・追加料金条件の明記で見極めます。

- 会社名と許可番号を確認

- 「当日追加」条件に注意

- 現金前払いのみは警戒

- 家庭ごみの回収は「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要。産廃許可のみの業者には依頼しない。

引越し時は仮安置→移設→再設置の順で対応し、処分せず小型の壁掛け神棚や神札立てへの切替も有効です。

- 新居に清浄な高所を確保

- 方角は東か南が目安

- 迷ったら神職に相談

まとめ

迷ったら「御札は神社へ、棚本体は自治体または許可業者へ」。

事前の電話確認と初穂料の準備から、一歩を踏み出しましょう。

- 次の一手

1) 近隣神社に受付可否を確認

2) 自治体の粗大ごみを予約

3) 御札と神具を清めて梱包

買い替えなら、販売店の引き取りも併せて相談するとスムーズです。

- 提案

榊の管理が負担なら、各社が提供する榊の定期便サービス(例:「高嶺の榊」等)の利用もおすすめです。

新しい神棚や神札立てに替えても、清らかな榊で心が整います。

出典:

- 神社本庁「神棚のまつり方」

- 明治神宮公式サイト「古神札の納め方」等、各神社の案内ページ

- 環境省「一般廃棄物の適正処理の推進」および廃棄物の処理及び清掃に関する法律

- 東京都環境局「粗大ごみの出し方」

- 消防庁「火災予防条例等の運用」