神棚 お供え物は、米・塩・水・酒・榊を少量で清潔に。水は毎朝交換、酒は朔日と十五日。並べ方と拝礼も簡単にわかります。今日から無理なく続けましょう。

神棚のお供え物の基本と意味

米・塩・水・酒・榊が基本で、清浄と感謝を表す

神棚 お供え物(神饌[しんせん])の基本は米・塩・水・酒・榊。清浄と感謝を形にし、日々の祈りの土台です。

米=生命、塩=清め、水=新生、酒=恵み、榊=神の依代(よりしろ/神霊が宿る憑代)。意味を知ると心が定まります。

分量は少量で十分で、鮮度と清潔を優先にする

神棚 お供え物は少量で十分。新鮮と清潔が最優先です。

水は毎朝交換。米と塩はひとつまみ、酒も一口分で丁度よいです。

さらに細かく整えるなら、水は朝一番の清らかな水を水玉(みずたま/水器)の八分目ほどに。塩は天然塩で小さな盛り塩にすると端正です。米は炊いたご飯でも洗米でも、生米でもかまいません。お神酒(おみき)は清酒(日本酒)が一般的で、純米酒もよく用いられます(みりんや果実酒など香りが強い酒類は避けましょう)。

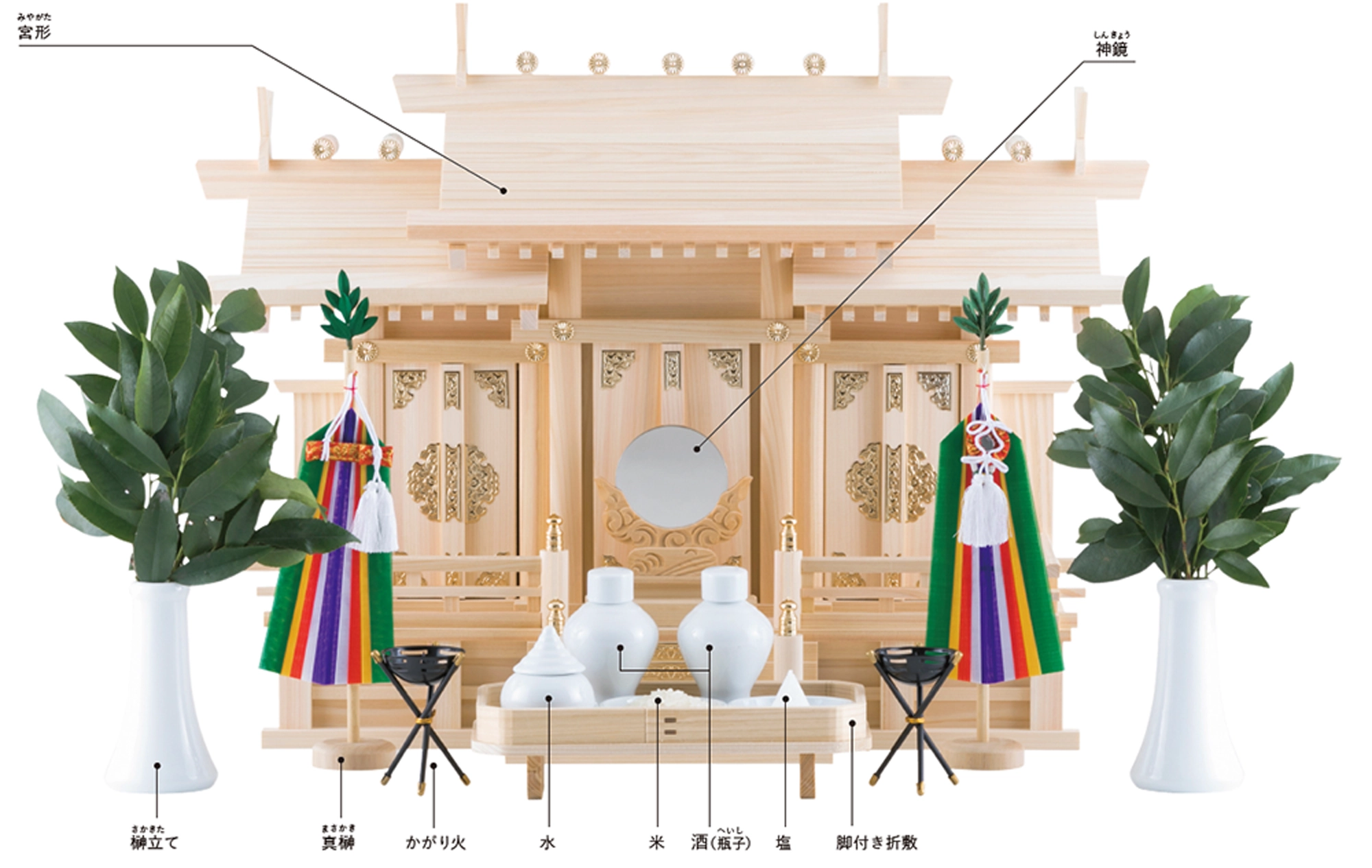

神具は三方・瓶子・平瓮・水玉・榊立を揃え、サイズを統一する

三方(さんぼう/供物台)、瓶子(へいし/酒器の徳利)1対、平瓮(ひらか・ひらべ/小皿)2、水玉1、榊立1対を基本に揃えましょう。

白磁や木地で統一すると端正。神棚 お供え物の器はサイズを合わせると整います。果物・菓子も供えるなら小皿を1枚加えると便利です。お神鏡は任意。欠けや汚れは早めに新調しましょう。

季節の初物や果物・菓子は、旬への感謝として適宜供える

初物、果物、菓子もよい神棚 お供え物。旬を先に差し上げます。

包装は外し半紙(白く無地の和紙)に。香り穏やかで清らかな品を選ぶと安心です。

神棚とは「お神札をお祀りする小さな神社」。形式より続けやすさを大切にする

神棚は家や職場にお神札(おふだ)をお納めして祀る「小さな神社」です。大切なのは毎日(できる範囲で)の感謝。

三社宮・一社宮・箱宮・モダン神棚など形はさまざま。お神札がきちんと納まれば、コンパクトでも問題ありません。お神札は氏神(うじがみ/その地域を守る神社)や崇敬神社、神宮大麻(じんぐうたいま/伊勢の神宮の御札)を受け、年に一度受け替えるのが一般的です。

供え方・並べ方・拝礼の手順

神棚は南東向きで目線より高く、清浄な場所に設置する

基本は南か東向き。住まいの都合で南東も可です(無理は不要)。

目線より高く、出入口や水回りを避け、上を歩かれない位置にします。

加えて、拝しやすく明るい部屋(リビングや和室など)が向きます。廊下・階段・玄関は落ち着きに欠けるため避けましょう。上階に人がいる場合は、神棚の上に「雲(天・空でも可)」の札を掲げ、「この上は天」と示すと安心です。仏壇とは上下関係や正対を避け、互いを尊重できる配置に整えます。直射日光・エアコンの直風・ストーブの熱は避け、ペットや子どもの手の届かない位置に。

器は中央に米、左右に塩と水、後列に酒、榊は左右に立てるのが一般的

前列中央に米、左に塩、右に水。後列に瓶子の酒を置きます。

榊は左右対で。御札を中心に左右対称に整えると美しいです。

なお、塩と水の左右は地域や社家によって入れ替わることがあります。迷ったら氏神さまに確認しましょう。偶数で並べる場合は「向かって右が上位」の考えで整えると納まりがよく、配置の順は内側が米→(塩・水)→瓶子、最外に榊立というイメージです。

蓋や口は神前へ向け、ラベルを外して端正に整える

瓶子や水玉の口は神前へ。蓋は静かに扱います。

ラベルや価格札は外し、半紙を敷きます。紙垂(しで/注連縄の白い紙飾り)も整えて清々しく。

拝礼は二拝二拍手一拝で、日々の感謝と誓いを伝える

姿勢を正し、二拝二拍手一拝。まず名乗りと感謝を伝えます。

願いは簡潔に。終わりに一礼し、神棚 お供え物を整えます。拝礼の前に手を洗い、口をすすいで清めると、いっそう気持ちが整います(できる範囲で大丈夫です)。

お神札の祀り方と取り替え(年1回が目安)

お神札は神棚の中心。三社宮なら、中央=神宮大麻、向かって右=氏神、向かって左=崇敬神社が目安です。一社宮は重ねて納め、手前から神宮大麻→氏神→崇敬神社の順。

取り替えは年1回が基本。古いお神札は授与の神社へ返納し、年初に新しい札へ入れ替えると節目がつきます(地域によってはどんど焼きで焼納)。

交換の頻度・タイミングとお下がりの扱い

水・米・塩は毎日交換し、朝の清めを習慣にする

水は毎朝交換。米と塩も朝に新しくすると清らかです。

最優先は水。暑い季節は特に気を配りましょう(難しい日は翌朝まとめてでもOK)。

酒は朔日・15日・祭日に新しくし、節目を大切にする

酒は朔日と十五日、年中行事の日に交換します。

月の区切りを意識すると、祈りが生活に根づきます(社によっては毎月1日の「月次祭」に合わせる習わしも)。

榊は1〜2週間で交換し、枯れたら早めに取り替える

榊は7〜14日で交換。葉先が下がったら目安です。

水は毎日交換。切り口を洗うと持ちが向上。榊が手に入りにくい地域ではヒサカキなど常緑の枝で代用可。「高嶺の榊」定期便などの宅配も便利です。

お供えは一礼して下げ、お下がりは感謝していただき、傷んだ物は丁寧に処分する

下げる前に一礼。神棚 お供え物は感謝して家族でいただきます。

傷んだ物は半紙で包み可燃ごみへ。米や塩は庭に少量まいても可です。お神酒は料理に使ってもよく、飲酒が難しい場合は無理をしないでください。

神棚のお供え物のマナーと避けるべきこと

匂いの強い物・生臭物・賞味期限切れは供えない

強い匂い、生臭、刺激物、賞味期限切れは供えません。

神棚 お供え物は清らかさ最優先。悩んだら控えるのが無難です(肉・魚の生ものは特に避けます)。

神棚の下を人が頻繁に通る配置や埃・湿気は避ける

神棚の下を頻繁に人が通る配置は避けましょう。

埃と湿気は厳禁。風通しを確保し、週1回は拭き清めます。直射日光やエアコンの直風も避けます。

神具は専用品として清潔に保ち、共用しない

神具は神棚 お供え物専用。食卓の器と共用しません。

使用前後は手洗い。器は乾いた布で拭き、収納も清潔に。

地域・氏神・家庭のしきたりを尊重し、迷ったら神社に確認する

作法は地域差があります。迷ったら氏神や崇敬神社へ相談を。

家庭の事情も尊重。続けられる形が最善です。

神棚・神具の手入れと更新の目安

木部はから拭きが基本(濡れ拭きは反りやシミの原因)。陶器は水洗いしてよく乾かします。欠け・ヒビは新調の合図。

神棚本体の明確な交換規定はありません。傷みや汚れ、安全面に応じて見直しましょう。数年ごとに状態を点検し、必要に応じて更新を。長年(例:10〜20年程度)大切に使う家庭もあります。処分は神社で相談(お焚き上げ)。陶器や金属は自治体のルールで適切に。

忙しい人向けの実践と季節行事の取り入れ方

最小セットは塩・水・榊でよく、無理なく続けることを優先する

最小は塩・水・榊で十分。神棚 お供え物は継続が要です。

余裕のある日に米や酒を加えれば、形は整います(榊が難しい場合は水と塩だけでも構いません)。

平日は簡素に、週末に清掃とまとめて交換で整える

平日は水を交換。週末に神具を洗い、全体を整えます。

家族で5分の習慣に。心も場もすっきりします。日々が難しいときは、月2回(1日・15日)の交換を基準にしても続けやすいです。

朔日参りに合わせて酒や新米を供え、月次の節目を習慣化する

朔日参り(ついたちまいり)に合わせ、酒や新米を新調して交換しましょう。

月初に誓いを立てると、暮らしに芯が通ります。

初穂・新茶・鏡餅・注連縄など季節の品で年中行事を彩る

初穂、新茶、鏡餅、注連縄(しめなわ)で季節を映します。

小さく始めてOK。神棚 お供え物で暦を感じましょう。新嘗祭(11月)には新米や旬の果物を供え、感謝していただくと実りの喜びが深まります。いただき物の果物や菓子は、まず神棚にお供えしてからいただくと気持ちが整います。

まとめ

毎朝のお水と塩の交換から始め、月の節目に酒と榊を整えましょう。今日、神具を点検し、無理のないスケジュールを決めて実践してください。

榊の準備が負担なら「高嶺の榊」定期便などを。新鮮な榊が周期的に届き、交換が楽になります。

出典

- 神社本庁「家庭のまつり」「神棚のまつり方」

- 東京都神社庁「神棚の祀り方」

- 神宮(伊勢神宮)「参拝と作法」

- 神社庁各県サイト・社報(地域差の確認用)例