住まいで守るべき神棚のタブーを要点だけ解説。神棚の下に置いてはいけないものと正しい祀り方を、今日から実行できる形で示します。

神棚は、神社で受けたお神札を納め、日々の感謝を捧げる小さな社です。江戸期に神宮大麻(伊勢神宮のお神札)の頒布が広がり、家庭でお祀りする習慣が定着しました。現代では「家内安全・商売繁盛」を願い、家族が集う場で敬う心を育む拠りどころになります。

神棚タブーの基本と根拠:清浄観と優先順位を理解する

清浄と不浄の区別が神棚タブー判断の基準になる

神棚のタブーは「清浄を保つ」ための工夫です。におい・湿気・汚れ・騒がしさを“遠ざける”発想が、第一歩になります。

– 清浄=乾いた空気・明るさ・整頓

– 不浄=汚れ・生臭・湿熱・大きな振動や騒音

– 迷ったら清浄側へ寄せるのが神棚のタブー回避の基本

(用語補足)清浄=穢れのない状態。不浄=臭気・汚れ・過度の湿気や騒音など、清浄を損なう要因。

実生活では「安全・清潔・敬意」の優先順位で最適化する

完璧を目指すより、続けられる配置が要です。安全・清潔・敬意の順に整えれば、神棚のタブーを実用で満たせます。

- 安全=落下防止・耐震・耐湿

- 清潔=埃ゼロ・乾拭き習慣

- 敬意=目線より高く、正面を整える

- 参拝のしやすさ=家族が集まりやすい場所に置く(毎日手を合わせやすいことを優先)

地域差があるため氏神・崇敬神社に必ず確認する

神棚のタブーは地域習俗で細部が違います。判断に迷う時は、氏神(住まいの地域を守る神社)や崇敬神社(ご縁のある神社)へ確認しましょう。電話相談でも十分です。

– 年中行事や忌中の扱いは地域差が大きい

– お神札の配列も社格や習慣で変わることがある

迷ったら続けられる配慮を選び、過度に恐れない

「できる範囲で清浄」を守れば大丈夫。神棚のタブーを恐れすぎず、現実解で積み上げる姿勢が信仰の形になります。

– 完璧に避けられない時は距離・目隠しで緩和

– 一度決めたやり方を丁寧に続けることが肝心

置き場所・向きのタブーと現実解:南東向き推奨と代替案

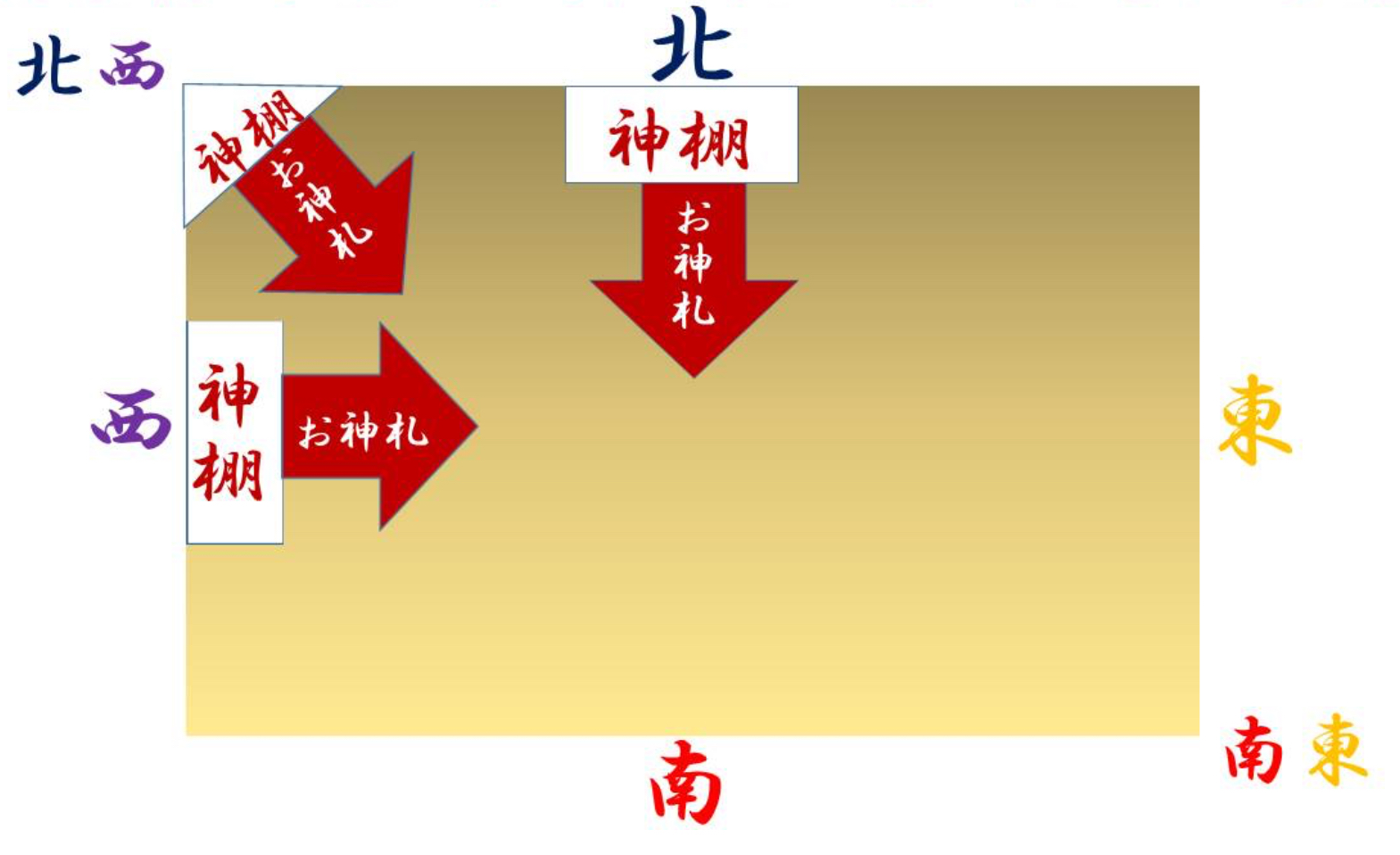

基本は南向き・東向きで目線より高く安定させる

基本は南向きまたは東向き。日の巡りに合わせた古来の慣習です。神棚は目線より高く、立って拝礼したときに手元が胸の前で落ち着く高さが理想です。

– 推奨:南向き>東向き>他は室内状況で調整

– 壁直付けは下地固定、棚板は耐荷重と水平必須

– 家族が集まりやすいリビングなど、落ち着いて参拝できる場所を優先(寝室や個室は参拝が遠のきがちなので避ける)

方角と鬼門の考え方の補足

方角に絶対の禁忌はありません。南・東がよいとされますが、住環境によっては西・北でも差し支えない場合があります。

– 鬼門・裏鬼門は陰陽道・風水的な考え方で、神棚の祀りにおける厳密な決まりではありません

– 最終判断は「安全・清潔・参拝のしやすさ」を優先

水回り・出入口直上・直風直射・湿熱振動の場所は避ける

水気や熱、出入りの動線直上は避けましょう。神棚のタブーの典型で、清浄と安全を損ないます。

– NG:キッチン・洗面・浴室の近接、玄関上、直射やエアコン直風

– NG:洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ、加湿器、IH・ガス台

– NG:大型スピーカー、サブウーファー、マッサージ機

– 玄関や階段、ドアのすぐ近くなど人通りが多い場所は、落ち着いて拝礼しにくいため避ける

– 台所に荒神様(かまどの神・地域によっては三宝荒神など)を別にお祀りする場合のみ、台所付近の設置が例外的に認められることがあります

※冷蔵庫の上を可とする見解も一部にありますが、湿気と振動の観点からは避けるのが無難です。やむを得ない場合は防振・防湿で影響を最小化しましょう。

上階を人が歩く場合は「雲」札や天井板で敬意を示す

上階が生活空間でも問題はありません。神棚上部に「雲」札や化粧板を設け、上に空が続く意を示します(地域の習わしとして推奨される配慮で、必須ではありません)。

– 札は神棚上部中央に貼るか、天井板に設置(「雲」「空」「天」などの表記も用いられます)

– 防振ゴムと耐震で物理的安全も確保

– 理想は最上階への設置。難しければ上記の配慮で十分です

置き場所が限られるときは距離・高さ・目隠しで緩和する

難しい間取りでも工夫で救えます。神棚のタブーを緩和する三原則は、距離・高さ・目隠しです。

– 距離:50cm以上離す、可能なら1m

– 高さ:人の頭より上、拝礼しやすい位置

– 目隠し:簾や衝立で視線と埃を遮る

– 壁付けが難しければ、タンスや本棚の上に札立て・置き型のモダン神棚を活用(賃貸でも実行しやすい)

神棚の下に置いてはいけないものと理由:NGをカテゴリで把握

不浄物(ゴミ箱・靴・トイレ用品)は神棚の下に置かない

神棚の下に置いてはいけないものの典型は不浄物です。においと汚れが清浄を損ねます。

– ゴミ箱、靴・傘立て、ペットトイレ、使用済みおむつ

– トイレ用品、雑巾・洗剤、汚れた洗濯物

水気・熱・振動の家電は神棚の下や直近に置かない

湿気や振動は神棚のタブー。お神札や榊を傷めます。神棚の下に置いてはいけないものとして避けましょう。

– 洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、加湿器、IH・ガス台

– 大型スピーカー、サブウーファー、マッサージ機

人の頭・寝具・ペットケージ/トイレ・仏壇の向き合い等は避ける

神棚直下で寝る・座る配置は避けたい配慮です。仏壇の真正面向き合いも控えます(地域により見解は異なりますが、互いに気が散らない配置が無難)。

– 直下のベッド・ソファ・学習机は避ける

– 仏壇は並列か離隔、向かい合わせは目隠しで緩和

– 上下配置(神棚の棚板下に仏壇)は避ける

やむを得ない場合は距離確保・防湿防振・目隠しで配慮する

間取り制約がある現実は普通です。神棚の下に置いてはいけないものに近い物は、対策で影響を減らしましょう。

– 防湿:除湿剤・撥水マット、加湿器は風向変更

– 防振:ゴム脚・耐震ジェル

– 目隠し:簾・暖簾・扉付き収納

祀り方・お供えのタブーと正しい作法:迷わず続ける基本

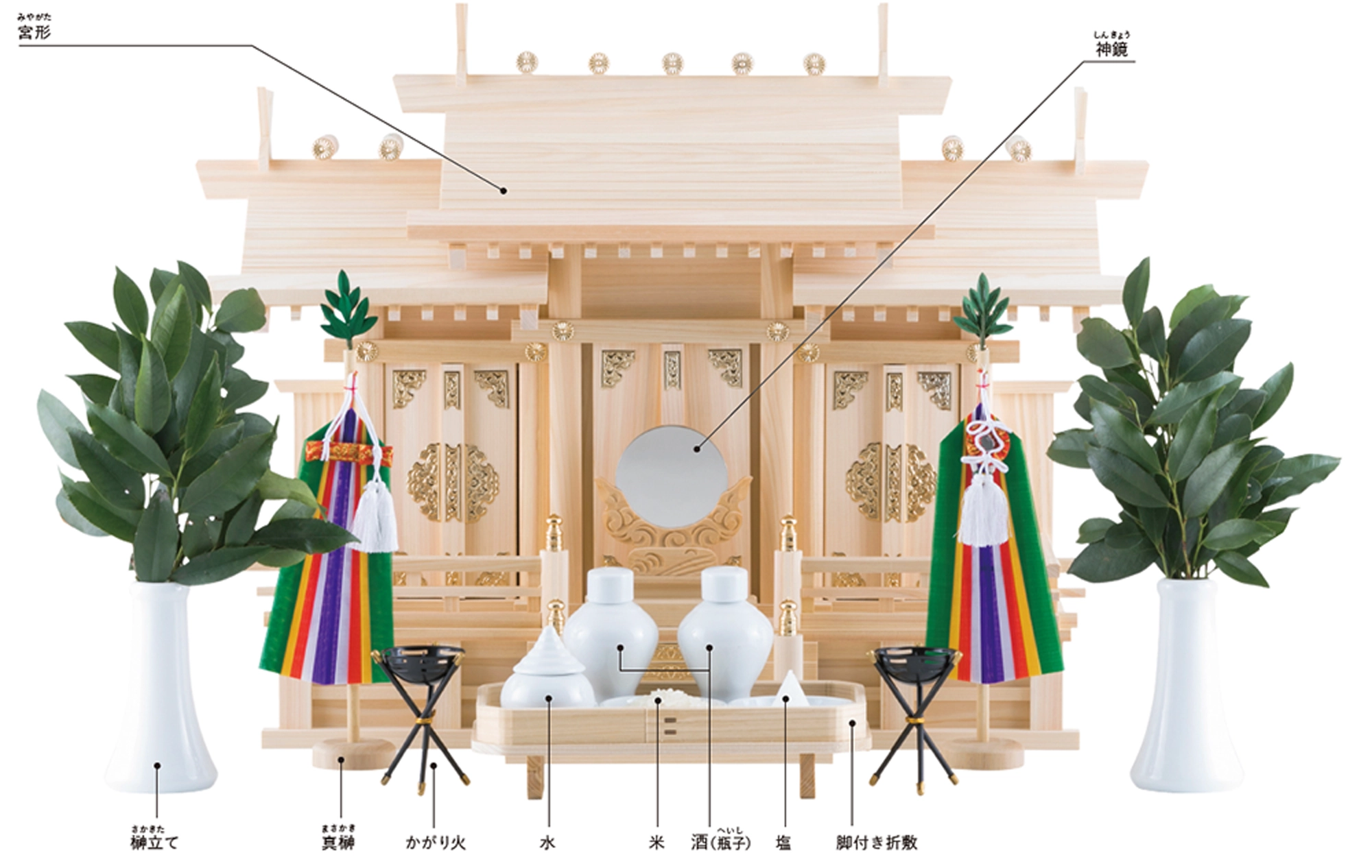

神饌は米・塩・水・酒を基本に季節の幸を清浄に供える

基本の神饌(お供え)は米・塩・水・酒。季節の果物や野菜、魚も清浄に供えます。匂いが強すぎたり痛みやすい物は控えめに。

– 器は清潔に洗い、紙や布で水気を拭き取る

– 供える時間は朝が目安、日没前に下げるのが上品

– 四つ足の肉(牛・豚など)は控えるのが通例です(地域や神社の案内に従う)

– 宝くじ・通帳など「願掛けの置き物」は控え、神棚は感謝の場として整える

– 生花の榊が難しい場合は、造花の榊でも清浄に保てば差し支えないとする神社もあります(可否は要確認)

器の並べ方と三方の向きは定型に従い毎朝拝礼する

「三方(さんぽう)」は縁の切れ込みが手前。器は前列中央に水、左右に米と塩、奥に酒(徳利)が基本形です。

– 米と塩の左右は「神様から見て右に米、左に塩」(=参拝者から見ると左に米、右に塩)が一般的。地域で指示があればそれに従う

– 徳利は一対で供える例が多い

– 拝礼:二拝二拍手一拝が標準

– 祝詞は短い感謝の言葉でも大丈夫

– 参拝は朝夕が基本。難しければ「1日1回」を無理なく続ける

(用語補足)三方=三方に刳型のある台付きの供物台。「三宝」ではなく「三方」と表記します。

神棚の前でのふるまいの目安

- 神棚に足を向けて長く横になるのは避けたい配慮です(寝ること自体が禁忌ではありませんが、設置は寝室以外が無難)

- 大声や騒音を控え、前面はすっきり整える

- 線香や強い芳香剤は用いません(香を焚くのは仏教の作法で、神棚では通常行いません)

榊は新鮮を保ちお神札は正しい順で安置する(三社・一社)

榊は葉先が上向きで新鮮が基本。お神札は中央に天照大神(神宮大麻)、右に氏神、左に崇敬神社の順が通例です(参拝者から見て右=神様から見て左)。

– 一社神棚は手前から天照大神→氏神→崇敬神の順に重ねて納める

– 迷ったら氏神へ確認するのが確実

忌中は神棚封じを行い喪中は神事を控えめにする

家族の忌中は白紙で神棚を目隠しし、神事を控えます。期間と方法は地域差があるため確認が安心です。

– 目安:仏式では四十九日、神式では五十日が忌明けの目安とされます

– 忌明け後に清祓やお礼参りを行うと丁寧

– 神棚のタブーより家族の安寧を優先してよい

小さな手間を軽くする提案:榊のお世話が負担なら、「高嶺の榊」の定期便が便利。鮮度管理と交換時期の悩みを解消します。

手入れ・交換・処分のタブーと実務:清浄を保つ運用

掃除は乾拭き中心で埃と湿気を避け清浄を維持する

掃除は乾拭きが基本。水拭きは木を傷めます。脚立の安全確保と、器の扱いに注意して落下を防ぎましょう。

– 週1で埃取り、月1で器と三方を丁寧清掃

– 防虫剤や芳香剤は基本的に神棚の近くでは用いない(使う場合は離して、匂いの弱いものを)

お神札は年1回を目安に更新し古札は神社へ返納する

お神札は一年で新札へ。古札は納札所に返納し、神社でお焚き上げを願います。郵送返納の可否は事前確認を。

– 更新は年末年始が一般的

– 家内安全など願意も見直す好機

– 返納は受けた神社が基本ですが、難しい場合は近隣の神社に相談可

供物はお下がりとしていただき残りは自治体ルールで処分する

お下がりは感謝していただきます。食べられない物は清潔に包み、自治体の分別に従って処分します。

– お酒は料理に使ってもよい

– 痛んだ供物は無理せず衛生を優先

引越し・移設は氏神に清祓を相談し安全に運搬・再設置する

移設は事前に清祓を相談。お神札は清浄な箱に納め、棚板は養生して運びます。再設置後にお礼参りを。

– 方向は現地の採光と安全を最優先

– 神棚のタブーは距離・高さで現実調整

よくある質問と現実解

- 神棚は複数あっても大丈夫?

→ 問題ありません。供物・榊・清掃が偏らないよう配慮し、迷ったら崇敬神社に相談しましょう。 - お供えや掃除で女性が神棚に触れてはいけない?

→ 性別は関係ありません。月経中を含め、どなたが整えても失礼には当たりません。 - DIYやモダン神棚、自作は失礼?

→ 感謝の心が最重要です。自作や置き型・札立てを活用して、続けやすい形に整えましょう。 - お札だけで祀ってもよい?

→ 可能です。スペースが限られる場合は札立てで清潔に安置し、無理のないお供えから始めましょう。 - どの部屋が向く?

→ 家族が集まり明るく清潔なリビングが最適です。落ち着いて参拝できる場所を選びます。

まとめ:今日から「安全・清潔・敬意」の3原則で整える

- 神棚の下に置いてはいけないものを外し、距離・高さ・目隠しで神棚のタブーを無理なく回避しましょう。

- 最終決定は「家族が集まり、手を合わせやすい場所」を優先し、方角や鬼門は過度に恐れなくて大丈夫です。

- 次の一手:設置点検→掃除習慣→供物の簡素化。榊は「高嶺の榊」などの定期便で手間を減らし、続けやすさを確保しましょう。

出典

- 神社本庁「神棚のまつり方」「お神札と神棚」

- 東京都神社庁「神棚・神札のまつり方 Q&A」

- 伊勢神宮崇敬会「神宮大麻と神棚のまつり方」

- 神社本庁「忌中・喪中の心得と参拝」