結論は明快。神棚の方角は南向きか東向きが最良です。無理はせず、拝みやすい高さと静かな場所を優先。これで毎日の参拝が続き、家の気持ちが整います。

神棚とは?役割と呼び名のちがい

まず小さな整理から。神棚は、家庭で神さまをお祀りする「場」のこと。神社で受けたお札を納め、米・塩・水や榊などを供えます。箱のような建物は「宮形(みやがた)」とも呼び、神棚(場所)と宮形(形)の呼び名は使い分けられます。

江戸期に神宮大麻(じんぐうたいま=伊勢神宮のお札)が広く行き渡ったことをきっかけに、家庭の神棚は定着しました。いまは感謝や家内安全、商売繁盛を願い、家族で敬う心を育む場としての役割が中心です。あなたの暮らしに合わせて、無理なく続けられる形で整えましょう。

結論:神棚は南向きまたは東向きが最良、方角より管理のしやすさを優先

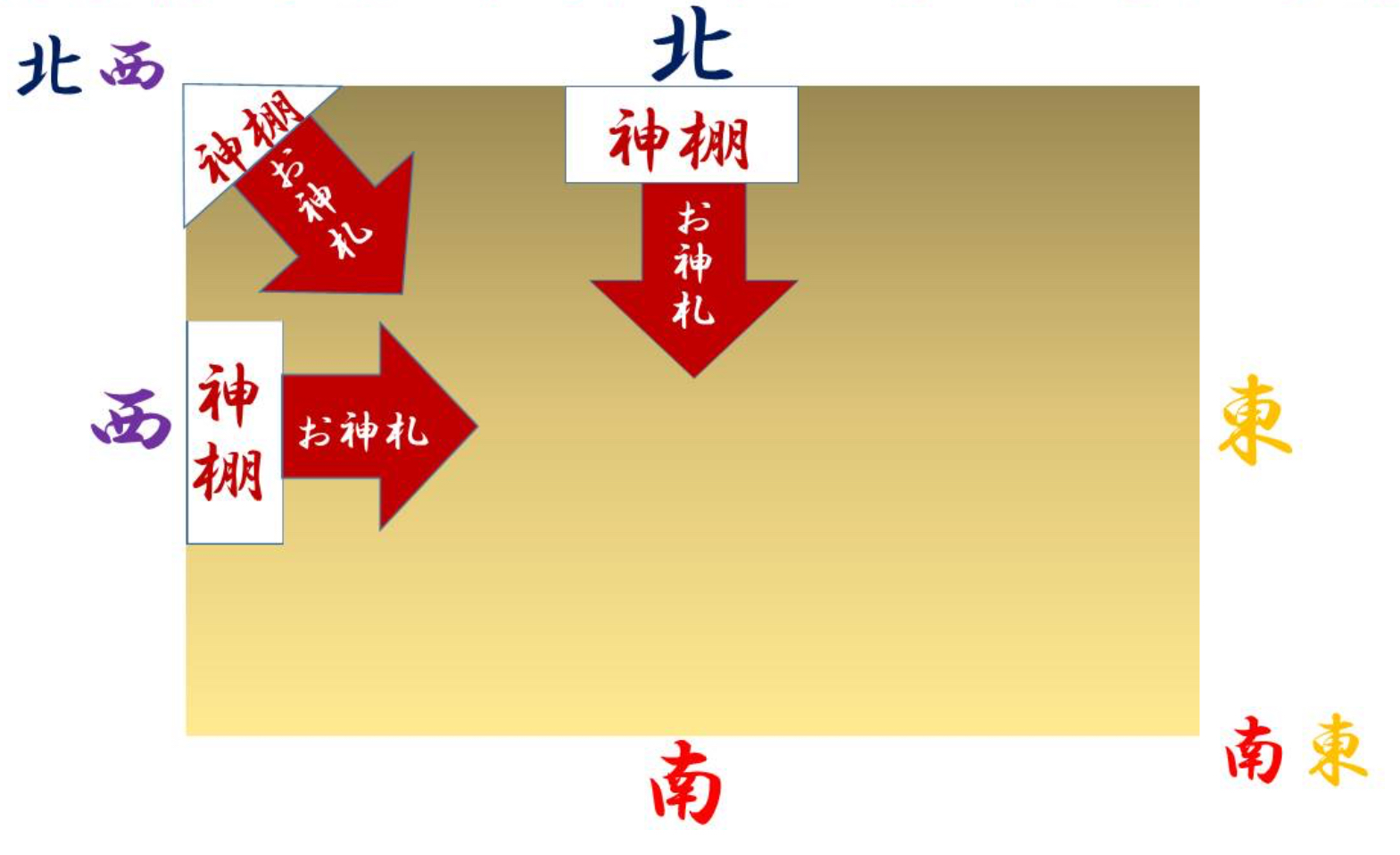

神棚の向きは「南>東」を目安に(南・東いずれかを勧める神社が多数)。ただし日々の清掃や供え物の交換が続くことが最重要です。あなたや家族が拝みやすい導線を選びましょう。

南・東が尊ばれる背景には、太陽を大切にする日本の祈り(天照大神=太陽神への信仰)があります。気になる方は、陰陽道でいう北東(鬼門)・南西(裏鬼門)を避ける配慮をしてもよいですが、神道の絶対的禁忌ではありません。続けやすさを最優先に。

- 大原則:清潔・静穏・安全の確保

- 例外可:北・西でも環境が整えば可(現代住宅事情に即した解釈)

南向きは清浄・採光・参拝のしやすさに優れ最適

最適解は南向き。日照で神棚周囲が明るく保て、参拝の所作も整います。神棚の向きに迷ったら、まず南を探してください。

- 南向きは湿気がこもりにくい

- 清掃時の視認性が高く、ほこりに気づきやすい

- 直射が強い場合はレースカーテン等でやわらげる

東向きは朝日を受けるため次善の選択

東向きは朝日を迎えやすく、1日の始まりに拝礼しやすい向きです。南が難しい間取りでは、東を自信をもって選びましょう。

- 午前中の拝礼習慣がつきやすい

- 日射の熱が強すぎにくい

北・西向きでも清潔・静穏・敬意が守れれば可(現代的解釈)

北・西向きは避けるのが通例ですが、住環境で難しいことも。神棚の向きよりも、清潔・静けさ・安全が守れるかを優先します。

- 直射日光や空調風の調整で環境を整える

- 神棚前に人の往来が横切らない配置を確保

家族が拝みやすい高さと導線を最優先する

向きより大事なのが高さと導線です。目線より少し上が基本。踏み台不要で安全に手入れできる位置にしましょう。天井に近い位置も望ましいとされますが、まずは日々の参拝と清掃が無理なくできる高さを。

- 目安:床からの棚板位置は家族の身長に合わせておおむね150〜180cm、目線より少し上

- 毎日立ち止まれる静かなスペースを選定

向きが取れない時の優先順位と代替策:南>東>その他、参拝性を最重視

向きが取れない場合も、優先順位は南>東>その他。神棚の向きに固執しすぎず、拝礼のしやすさを守りましょう。鬼門(北東)・裏鬼門(南西)は陰陽道や民間信仰の考え方。気になる方は避けられるなら避け、難しければ清潔と静けさを徹底する——このバランスで十分です。

- 参拝動線がスムーズかを先に確認

- 壁面や家具上で安定面を確保する

正面に人の動線が交差しない静かな壁面を選ぶ

通路や出入口の真正面は避けます。落ち着ける壁面を選び、神棚前で立ち止まれる余白をつくると続きます。

- 廊下の突き当たりや開閉扉の正対は避ける

- 家族が集まるLD(リビング・ダイニング)の静かな一角が好適

直射日光・エアコン直風は避け、カーテン等で環境を調整する

日光は良い反面、直射と熱はNG。遮光・レースや風向板で優しく整えます。神棚の向きより環境調整が効きます。

- 木部の反り・榊の傷みを防止

- 夏場は温度上昇対策、冬場は乾燥対策

家具上の上置き型で安定面を確保し、転倒防止を徹底する

棚板が難しければ、家具上に置く「上置き型」で。耐震マットやL字金具でしっかり固定し、安全を最優先に。冷蔵庫の上を活用する例もありますが、振動・放熱・耐荷重を必ず確認し、耐震マットなどで安定させましょう(難しければ他の設置面を推奨)。

- 背の高い家具は壁固定+前倒れ防止

- 奥行は神具が収まる十分な寸法を確保

上階に人がいる場合は「雲」札で配慮し天を意識する

上部に居室がある場合、「雲」や「天」と書いた紙を天井に貼ります。上は空(天)であるという敬意のしるしです。できれば、神棚の真上を人が頻繁に歩く位置は避けるとより丁寧です。

- 雲札は簡易な心配りとして広く用いられる慣習

- 貼る位置は神棚の真上の天井面

NG・避けたい場所と環境:水回り直近や振動・熱・湿気は避ける

神棚の向きの前に、避けるべき環境があります。木材と紙の神札は湿気・熱・振動に弱いからです。

- 清浄を保てない場所は選ばない

- カビ・虫害対策も同時に計画

トイレ・浴室・キッチンの近くやコンロ・流しの真上は避ける

水や火の近くは湿気・油煙・温度で傷みます。直上や直近は外しましょう。におい移りも防げます。例外として、荒神様(台所の神さま=竈(かまど)の神)をお祀りする場合は台所が適することもあります。

- 換気扇の排気直下もNG

- 加湿器の近傍も避ける

梁の下・エアコン直下・出入口や玄関上の真下・寝室の足元の正対は避ける

圧迫感のある梁下や強風の直下は不適。人が頻繁に出入りしてその下をくぐる位置(出入口・玄関上の真下)や、寝室でベッドの足元に正対させる配置は、配慮として避けるとよいでしょう。

- 出入口の上は落下時の危険も大

- 生活動線と干渉しないレイアウトに

テレビ・スピーカー・冷蔵庫など振動や騒音源の近くは避ける

振動は神具のズレや破損の原因。音も心を乱します。静けさは神棚の向き以上に大切です。やむを得ず家電の上を使う場合は、耐震マットや滑り止めで対策を。

- 洗濯機・乾燥機の近くも避ける

- 大型冷蔵庫の側面振動にも注意

直射日光・高温多湿・ほこりを避け、防虫・防湿を工夫する

直射は退色・反りの原因。防湿剤やこまめな拭き掃除で守ります。春〜梅雨の湿気対策は重点的に。

- 年数回の神札点検を習慣化

- ほこりは柔らかいハタキで除去

住居タイプ別:戸建て・マンション・賃貸の神棚方角と設置実務

住まいで最適解は変わります。神棚の向きは南・東を目安に、構造と耐震、安全を優先しましょう。

- 先に壁下地と耐震方法を決める

- 家族動線と採光を同時に検討

戸建ては壁下地を確認し棚板固定、方角は南>東を目安にする

下地センサーで間柱位置を確認し、棚板を確実に固定。耐震金具で上下を留め、神具落下も防ぎます。

- 方角は南優先、難しければ東

- 階段や吹抜け付近は避ける

マンションは上階配慮に「雲」札、上置き型+耐震で対応する

躯体への穴あけが難しい場合、上置き型神棚(家具上に置くタイプ)+耐震マットで。上階配慮に雲札を添え、静かな壁面を選びます。

- 通気の良い位置でカビ予防

- 共用配管の近くは避ける

賃貸は原状回復優先で突っ張り柱・ディアウォール・置き型を活用する

賃貸は傷を避ける工法が安心。突っ張り柱やディアウォールで棚板を作り、退去時の負担を減らします。壁掛けタイプの宮形や、札立てのみで丁寧にお祀りする方法も実用的です。

- 家具上の置き型+耐震で代替も可

- 退去規約を事前に確認

狭小間取りはコンパクト神棚・箱宮・壁面ニッチで安全に設置する

奥行の浅い箱宮(はこみや=箱型の宮形)やニッチ利用が有効。神棚の向きは南・東の範囲内で、手入れが届く高さにします。

- 幅木上の出っ張りも安定に活用

- 落下防止棒で神具を保護

祀り方の向き・周辺マナー:御札の並べ方と仏壇との関係を整える

祀りは「整える」こと。神札(御札)や仏壇の位置関係を見直すと、神棚の向きの良さが生きます。

- 神宮大麻=伊勢神宮のお札

- 清潔・新鮮な供え物を継続

御札は神棚正面を参拝者に向け中央に神宮大麻・右に氏神・左に崇敬神社

一般的には中央に神宮大麻、向かって右に氏神(居住地を守る神社)、左に崇敬神(ご縁のある神社)とするのが多いです。三社造の宮形でも同様。地域の指示や受けた神社の案内に従い調整しましょう。

- 紙札は重ねず、札差しで前後差をつける

- 年始に新札へ更新が基本

供え物と神具の置き方の基本(迷ったらここだけ)

供物は米・塩・水が基本、合わせて酒や季節の産物、榊を。並べ方は地域や神具の種類で少し差がありますが、前列に米・塩・水(中央に水を置く例が一般的)、後列に酒の徳利、左右に榊立という配置が分かりやすいでしょう。

- 「神前に近いほど重要度が高い」という考えで奥行を整える

- しめ縄や神鏡、真榊(まさかき)、火立などは宮形や棚のサイズに合わせて無理なく

仏壇と向かい合わせは避け同室時は向きをずらし距離を取る

神仏は同室でも問題ありませんが、正対は避ける配慮が一般的。少し角度をずらし、互いに尊重できる配置に。上下の直線配置も避け、神棚は仏壇より高い位置に。

- 神棚前を人が横切らないレイアウト

- 掃除道具は見えない場所へ

日々の清掃と水・米・塩を新しくし月次点検と季節の湿気対策を行う

供え物は少量で新鮮に。水は毎日、米・塩は適宜。月次で神具・木部の状態を点検し、湿気期は乾燥剤を。

- ハタキと乾拭きで埃を除去

- 夏はカビ、冬は乾燥割れに注意

榊を絶やさない工夫に、「高嶺の榊」定期便がおすすめです。鮮度が続き、交換の手間も減り、祀りが途切れません。

はじめての設置は「神棚奉斎」を検討、参拝作法は二拝二拍手一拝

新規設置の際は、神主さんに来ていただく「神棚奉斎」(奉鎮祭とも)で清めてお迎えする方法があります(所要20〜30分、初穂料の目安は5,000〜30,000円程度・地域差あり)。自宅にお招きするほか、神棚を神社へ持ち込む相談も可能です。供物の用意や日取りは、事前に神社へ確認を。購入の時期に決まりはありません。新築・引っ越し・開店・結婚・出産など、あなたの節目が合図です。

日々の参拝は、朝夕の落ち着いた時間が続けやすいでしょう。手や口を清め、供物を整えてから「二拝二拍手一拝」(多くの神社が案内する基本作法)。より丁寧に祈りたい日は、神棚拝詞を奏上してから所作を行ってもよいでしょう。

地震対策はL字金具・耐震マット・落下防止棒で固定する

安全は最優先。棚板はL字金具で壁固定、神具は耐震マットで滑りを防止。前面に落下防止棒を追加します。

- 家具固定と連動して対策

- 年1回は締結部を点検

まとめ:迷ったら“拝みやすく清潔に保てる南または東向き”を選び行動する

神棚の向きは南向きか東向きが正解。けれど続けやすさが最優先です。今日できる一歩を。

- 南>東>その他の順で検討

- 静か・清潔・安全を確保

- 雲札や耐震で配慮を追加

- 供え物は新鮮、榊は「高嶺の榊」定期便で習慣化

- 朝夕の一礼を生活のリズムにして、心を丁寧に整える

出典:

- 東京都神社庁「神棚のまつり方」

- 神社本庁『神社のいろは』(家庭の祭り・神棚のまつり方)

- 伊勢神宮崇敬会「神宮大麻のまつり方」

- 内閣府 防災情報のページ「家具の転倒・落下・移動防止対策」

- 東京都防災「家具類の転倒・落下・移動防止」