結論:神棚の基本は「南または東向き・目線より上・清浄」。お供えは手前に米・塩・水、御神酒は奥、灯明は安全な位置(多くは手前左右)。迷わず整え、毎日の拝礼を習慣にしましょう。

神棚の飾り方の基本原則:方角・高さ・場所と拝礼

南向きまたは東向きが吉で、直射日光と湿気を避けるのが基本です。

最適な方角は南向きか東向き(南〜東の範囲で問題ありません)。直射日光と湿気は避け、風通し良く清浄を保つことが要点です。ここが神棚の飾り方の出発点。

厳密な決まりより「参拝しやすさ」を優先して構いません。日々拝礼できる明るい部屋(たとえばリビング)に、無理のない高さで整えるのが続けるコツです。

方角が取りにくい住まいでは、心地よい場所を優先しましょう。無理に窓際やキッチンに置かず、静けさと明るさのバランスが肝要です。

神棚は目線より上に設置し、清浄で静かな場所を選ぶのが正解です。

目線より上(床から約1.8m)が目安。上から見下ろさない高さが礼に適います。棚板や壁掛け宮で安定を確保します。

テレビやスピーカーから離し、埃が溜まりにくい場所に。掃除が続く位置を選ぶと長続きします。

補足:上階がある場合、神棚の真上を人が頻繁に歩く時は「雲」「天」などの紙札を棚板上に貼る習わしもあります(地域差あり)。

出入口・通路・水回り・トイレ付近は避け、頭上の安定と安全を確保します。

人の往来が多い出入口や通路は避けます。水回りやトイレ付近も湿気と音の点で不向き。落下リスクは必ず排除します。

真下を人が頻繁に通らない位置に。耐震ジェルや金具で固定し、頭上の安全を第一に。小さなお子さんやペットがいても安心です。

拝礼は「二礼二拍手一礼」を基本とし、扉の開閉も丁寧に行います。

朝は扉を開け、二礼二拍手一礼で拝礼。夜は静かに感謝を伝えます。賑やかな時は心を鎮めてから向き合いましょう。

灯り(灯明)は拝礼前に点け、拝礼後は忘れず消します。安全最優先で、低い燭台や電子灯籠も選べます。

扉はゆっくり開閉し、手水代わりに手を清めます。所作が整うと神棚の飾り方が完成します。慌てず、息を整えるのがコツです。

神棚とは?初めての方へ

家内安全や商売繁盛を祈る、家庭の小さな「神社」です。神札(お札)や神鏡をお祀りし、日々の感謝を伝える拝礼の場。厳格に構えなくても大丈夫。暮らしに合う形で、清浄に続けることがいちばんの礼になります。

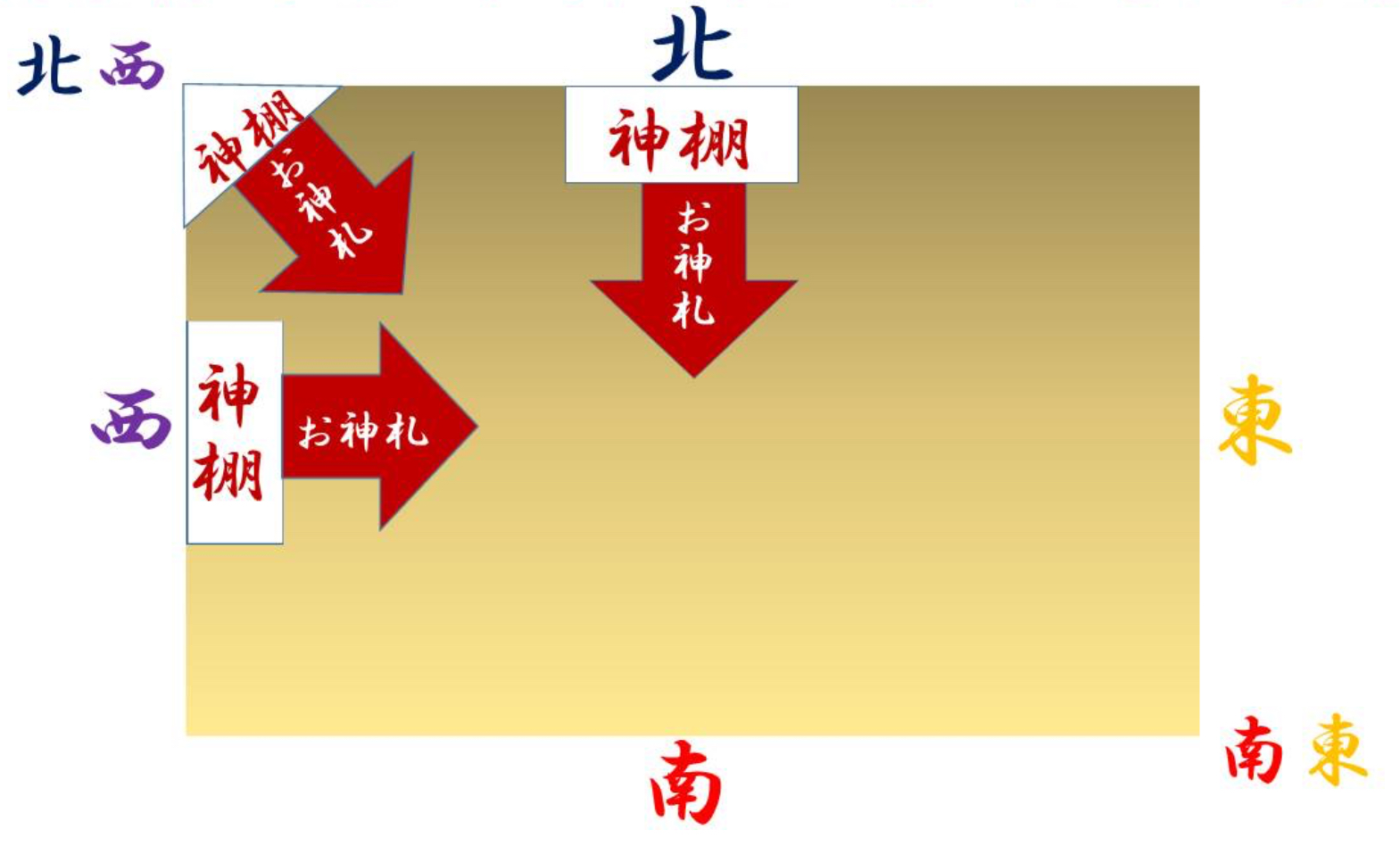

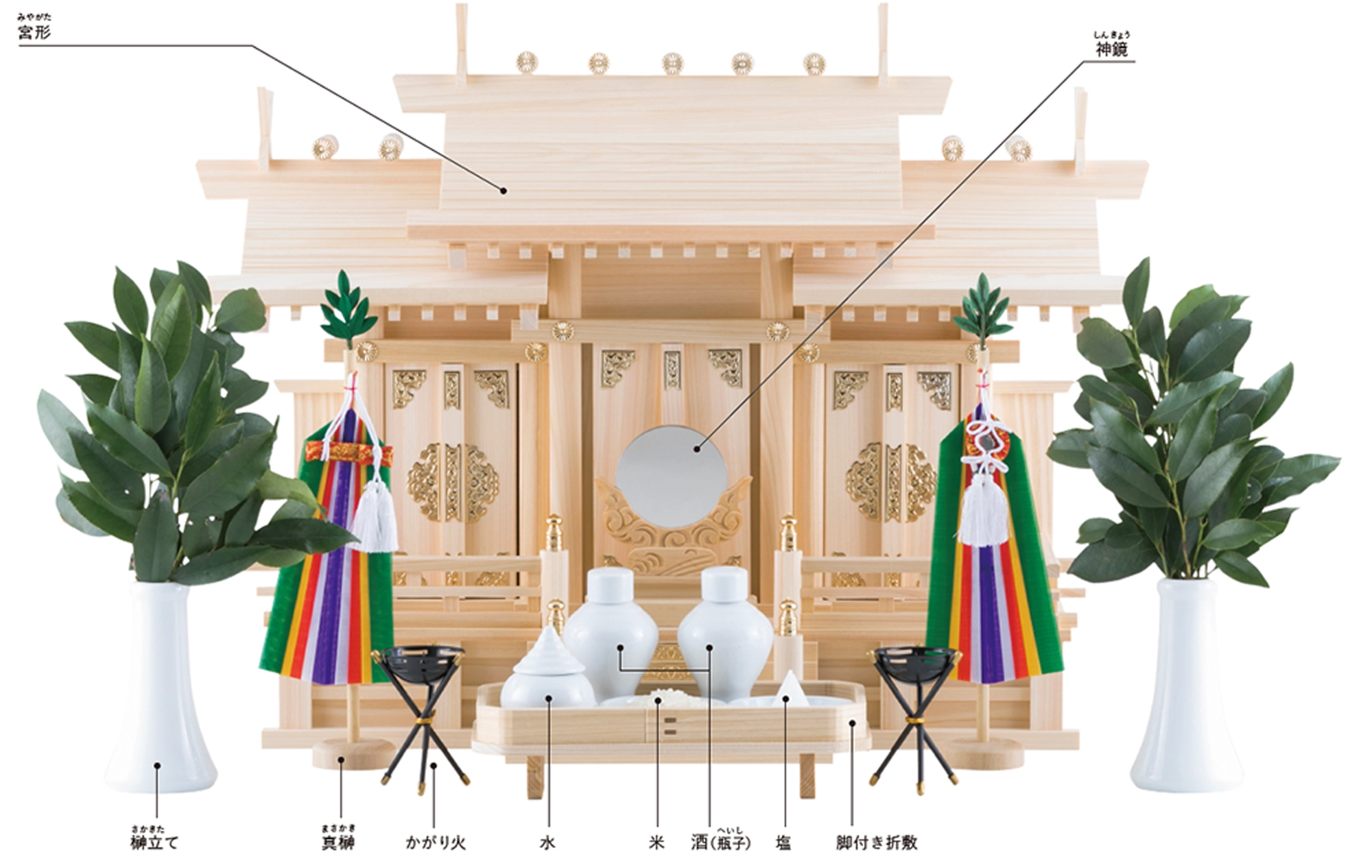

神具と神札の祀り方:宮形・並べ方・重ね順の正解

宮形・三方(折敷)・瓶子・榊立・皿・灯明を揃え、役割を理解して配置します。

宮形は神札を納める小社。三方(さんぽう)は供物台、瓶子(へいし)はお神酒、榊立は榊、皿は米や塩の器、灯明は灯りです。水用には「水玉(みずたま/水器)」を用いるのが一般的ですが、小皿でも差し支えありません。最小構成で十分です。

余裕があれば、正面に神鏡(神の御神威を象徴する鏡)、左右に真榊(まさかき/神前を荘厳する飾り)、灯り用の火立(ひたて)を添えると神域が引き締まります。火を扱う場合は必ず目の届く時間だけ、終えたら確実に消火します。

配置の基本は「清浄・左右対称・転倒防止」。迷ったら、中央に供物、左右に榊、灯明は手前左右など安全な場所に。定番の整え方です。

三方(供物台)は、折敷の継ぎ目や胴の穴が見えない面を神様側に向けるのが作法です。半紙や懐紙を敷くと、より清らかに整います。

神札は中央に天照皇大神宮、向かって右に氏神、左に崇敬神を並べるのが基本です。

神札は正面から読みやすく。中央が天照皇大神宮(伊勢神宮のお神札=神宮大麻)、右が氏神(今お住まいの土地の神さま)、左が崇敬神(特に崇敬する神社)です。授与された札は丁重に扱いましょう。

札の重心を確かめ、倒れ止めを入れると安心です。無理な詰め込みは厳禁。余白は神さまの空間、と覚えましょう。

一社宮で重ねる場合は手前から天照皇大神宮→氏神→崇敬神の順が定式です。

一社宮は重ね順が要。手前から天照皇大神宮、次に氏神、最後に崇敬神。上座を手前に取る考えです。

薄紙を挟んで傷みを防ぎます。取り出しやすさも考えて。扱いの丁寧さに心が表れます。

神札は正面が読める向きで清浄な手で扱い、折り曲げや過度な装飾は避けます。

手を洗い、乾いた清浄な手で。読み面が前に向くよう納めます。テープ直貼りや針で傷つける行為は避けましょう。

過度な飾りは不要です。簡素で美しく。札が日焼けしないよう、直射日光を遮る工夫も有効です。

注連縄や紙垂(しで)を添える場合は、年末に新調するのが一般的です(しめ縄の太い方の向きは地域差があります)。

お供え配置の基本:米・塩・水の位置とNG例

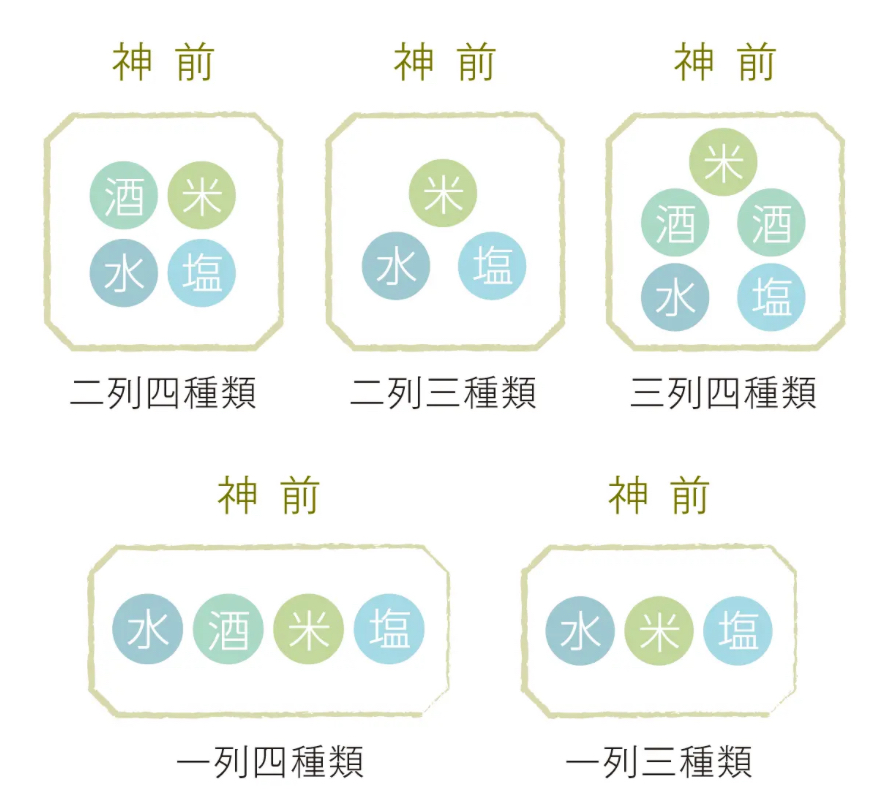

お供え配置は手前に米・塩・水、奥に御神酒、灯明は安全な位置、左右に一対の榊が基本です。

定番が安心。手前に米・塩・水、奥にお神酒(瓶子)、左右に榊一対。灯明(火立)は火気安全の観点から手前左右に置くことが多いですが、宮の左右など安全な位置であれば差し支えありません。

スペースに応じて「前後2列」または「横一列」でも整います。限られた棚なら、米・水・塩の3点だけでも十分です。

器は白磁が無難。清潔第一。数を増やすより、真っ直ぐ並ぶことを意識しましょう。

日常は水・塩をこまめに、米は常置し、祭日は酒や海の幸・山の幸を添えて格上げします。

毎朝の水替え、塩は小盛りで清新に。米は少量を常置。祭日や家の記念日は酒と旬の幸で格上げします。

理想は「米・塩・水」を毎朝新しく。難しい日は「水だけは毎日替える」といった無理のないルールでも構いません。

季節の果物、海の幸、山の幸は小ぶりで十分。背の高い花は避け、榊が主役になる配置が上品です。

供物は三方や折敷に載せ、直置き・使い回しの器・口を付けた器の再利用は避けます。

直置きは避け、三方や折敷を使用。食器の使い回しはせず、供物専用の器を用意します。

口をつけた器は再利用しません。布巾も神具用と普段用を分けましょう。

水やお神酒は器の八分目程度が上品です。お神酒の徳利の蓋(口栓)は、行事の時だけ外す・拝礼時に外して終えたら閉めるなど、地域や家庭の慣習に合わせて差し支えありません。外す場合は脇に丁寧に置きます。

交換は朝に新しいものへ、お下がりは感謝していただくのが望ましい作法です。

交換は朝。先に一礼し、静かに下げて新しい供物へ。無理のない量で構いません。続くことが最善です。

供えてから夕方〜夜に下げると、暮らしのリズムが整います。

お下がりは感謝していただきます。難しい場合は別皿に移し、家族で分け合うと良い習慣になります。

器と並べ方の細則(迷ったらここだけ)

- 米は生米・洗米が一般的。炊いたご飯でも差し支えありません(肉類は入れない)

- 塩はあら塩を小盛りに。盛り塩の形に整えても美しい

- 水は朝の汲みたてが理想。ミネラルウォーターやサーバー水でも可

- 並べ方に厳格な決まりはありませんが、中央に米、周囲に塩・水、奥に御神酒、灯明は手前左右など安全な位置に置くと調和します

- 榊は左右一対が基本。スペースがなければ一つでも気持ちは届きます

供えてはいけないもの・置かない方がよいもの

- 四つ足の肉を含む食品は避けるのが一般的です(地域・家庭の習慣に従いましょう)

- 宝くじ・通帳など願掛け目的の物は置きません(神棚は感謝を伝える場です)

- 線香は仏事の道具のため、神棚では不要です

日々の作法とメンテナンス:拝礼・掃除・交換・年中行事

朝拝は扉を開けて二礼二拍手一礼、夕拝は静かに感謝を伝えるのが基本です。

朝は扉を開き、名乗りと感謝、願いを簡潔に。夜は一日の無事を報告。声は小さくても心は明るく。

言葉に迷う日は「ありがとうございます」を。日々の言葉で神棚が育ちます。

灯りは拝礼の前に点け、終えたら必ず消します。火気が不安な方は電子灯籠に切り替えましょう。

掃除は上から下へ乾拭き中心で行い、神具は外して丁寧に清めます。

埃は上から下へ。乾拭きが基本で、神具は外して柔らかい布で。洗える器は真水でさっと清めます。

月に一度は棚板も。無理のない頻度で続ければ、自然と整います。腰に無理のない高さが助けになります。

榊は青さが失せたら交換し、水・塩は新鮮さを保ち、器は清浄を徹底します。

榊は青さが目安。萎れたら交換を。水は毎朝、塩はこまめに。器はぬめりや曇りを残さないようにします。

榊の水は毎日替えましょう。1日・15日や特別な日の酒・榊の入れ替えも、節目の目安になります。

忙しい方は花店や通販の「榊の定期便」を活用すると、交換の習慣づけに役立ちます。

神札は年末年始に入れ替え、注連縄や鏡餅は松の内に整えて節目を大切にします。

神札は年末〜松の内に新札へ。古札は氏神社でお焚き上げを依頼します。注連縄や鏡餅も松の内に整えます。

節目を守ると、日常のリズムが整います。できる範囲で、少しずつ。無理をしないことが長続きのコツです。

お下がりのいただき方と処分の知恵

撤下した供物は縁起物。できる限り家族で美味しくいただきましょう。米は炊いて、水や塩は入浴や打ち水に使うのも一案です。

傷んでしまった場合は白い紙に包んで可燃ごみへ。庭や玄関先に少量を撒いて感謝を伝える方法もありますが、共同住宅や近隣環境には配慮しましょう。榊は塩で清めてから白紙に包み、可燃ごみで処分します。

住環境別の神棚の飾り方:賃貸・棚なし・耐震対策

壁掛け宮・突っ張り棚・コの字ラックで目線より上を確保すれば賃貸でも対応できます。

賃貸は壁掛け宮や突っ張り棚で対応。コの字ラックで棚板を作る方法も。目線より上と安定が条件です。

省スペースならお札立てや壁掛けタイプ、神具一式のセット品が始めやすい選択です。榊は一対が理想ですが、置けない場合は一つでも構いません。

穴を開けない金具や耐震ジェルを併用すると安心。退去時の原状回復も考えて選びましょう。

耐震ジェル・L字金具・落下防止策で地震・子ども・ペットのリスクを減らします。

棚板下地にL字金具、宮形底に耐震ジェル、前縁に落下防止棒。三点で転倒と滑りを抑えます。

真下に寝床や通路を作らない配置も重要。防災目線で一段と安全になります。

仏壇は同室でも構いませんが上下に重ねず、干渉しない距離と高さを保ちます。

仏壇と同室は可能。ただし上下に重ねず、向かい合わせも避けます。互いに干渉しない距離を保ちます。

両方に配慮した動線を。朝夕の拝礼順はどちらからでも。心を整えて丁寧に向き合えば十分です。

引越し・処分時は氏神社へ相談し、一時預かりやお焚き上げを依頼するのが安心です。

引越しは氏神社へ相談が最善。一時預かりやご祈祷の提案を受けられます。無理に自己判断はしません。

処分はお焚き上げを依頼。神札や注連縄も併せて納めます。新居での飾り方も助言を受けると安心です。

まとめ:今日から整えて、氏神社で不明点を確認しよう

- まずは方角・高さ・お供え配置・拝礼の基本を押さえ、最小構成で清浄に始めましょう。

- 迷った点は氏神社で確認。年中行事に合わせて少しずつ整えるのが、飾り方を磨く近道です。

- 榊は花店や通販の定期便を活用して手間を軽減。忙しくても新鮮さと継続を両立できます。

出典:

- 神社本庁「家庭でできる神棚のおまつり」

- 東京都神社庁「神棚のまつり方」

- 神宮司庁(伊勢神宮)「神宮大麻・神棚について」

- 東京都防災「家具の転倒防止対策」